- No vamos a realizar aquí una crítica literaria de Respiración… las hay (y mejores) en gran cantidad. Heredera de esa tradición rioplatense de la novela amorfa y espiralada, a la que cuesta asirla (desde el Facundo, pasando por Rayuela y el Museo de Macedonio hasta El traductor del malogrado Benesdra) la novela de Piglia va tejiendo sus tramas a la vez que denota el amor y el conocimiento histórico de su autor.

Guillermo Pessoa

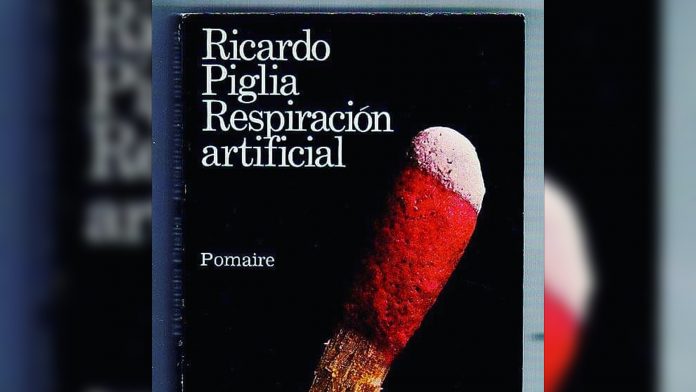

“Paso por la editorial y veo el boceto de la tapa del libro. Me gusta. Como siempre, no hay otro paisaje para mí que la visión de la ciudad. Soñaba con ver una tapa así desde 1970”. Así escribe Emilio Renzi (alter ego de Ricardo Piglia) en una de las entradas a su voluminoso diario, en el tórrido verano bonaerense de 1980.

Piglia, perseguido como tantos por la dictadura deambula de pensión en pensión mientras espera (desespera en verdad) ante la posibilidad que en ese momento se pudiese hacer una tirada pequeña de la novela en la que venía trabajando desde hacía unos años. Como ya ocurrió en más de una oportunidad en la “historia de las ediciones que parecen imposibles” la novela se termina publicando. Fue editada por el chileno Oscar Luis Molina Sierralta en editorial Pomaire, un sello de origen chileno que se expandió desde España. Molina tuvo la visión de publicar Respiración artificial después de que hubiera sido rechazada por varias editoriales.

Ahora es Piglia quien dice: “Me resisto a leer la novela porque los errores ya no se pueden corregir. Logré hacer una novela sin una trama”. En verdad las tramas, casi como develando secretos, son más de una. No encontrará, salvo el mundillo intelectual, un público que se dignara o simplemente tuviese el tiempo y la oportunidad de leerla.

No vamos a realizar aquí una crítica literaria de Respiración… las hay (y mejores) en gran cantidad. Heredera de esa tradición rioplatense de la novela amorfa y espiralada, a la que cuesta asirla (desde el Facundo, pasando por Rayuela y el Museo de Macedonio hasta El traductor del malogrado Benesdra) la novela de Piglia va tejiendo sus tramas a la vez que denota el amor y el conocimiento histórico de su autor. El primer Osorio de la época rosista, el narrador, el Profesor y Tardewski. Un descubrimiento ¿fantástico? al visitar una biblioteca fruto del más puro azar. Las reflexiones sobre la propia escritura y la literatura. Brecht y su ostranéneie o distanciamiento para comprender el arte, la “puñalada” de definir a Borges como “el mejor escritor argentino del siglo XIX”. Las disquisiciones sobre la vanguardia rusa y el formalismo de Tinianov que gozaron de entera libertad en los primeros años de la revolución rusa y hasta Kafka, Joyce y Hitler en un trío que a priori sonaría como un innecesario contrapunto.

Pasaron cuarenta años ya de aquella primera edición. Nada, diría manejando otra temporalidad, el historiador del arte. ¿Qué mejor manera de recordarla y por qué no, homenajearla, que transcribiendo una parte pequeña de la misma?

La mejoré, dijo, en más de un sentido, porque gracias a mi fama local de filósofo pude intimar con el Profesor Maggi. El Profesor había llegado a fines de los años ‘50 y yo lo conocía, porque acá todo el mundo se conoce; una noche se me acercó y me dijo que le interesaba conversar conmigo sobre Vico y Hegel; me explicó que lo necesitaba porque un fulano llamado Pedro de Angelis había sido un experto en Vico y un buen conocedor de Hegel y que Enrique Ossorio, una especie de héroe confuso y desdichado cuya vida le interesaba reconstruir, había tomado cursos con De Angelis y en sus escritos circulaban ciertas referencias filosóficas que le gustaría discutir conmigo. Así fue como empezamos a frecuentarnos.

El Profesor, dijo Tardewski, comprendió instantáneamente mi situación; comprendió que eso que a los demás les inspiraba una vaga piedad había sido construido por mí, a la vez ardua y azarosamente, a lo largo de mi vida. Lo comprendió enseguida y fue el único capaz de ironizar sobre eso que a los otros les parecía una tragedia. No porque él fuera como yo: no tenía nada de fracasado. Al menos en el sentido que yo le doy al término.

Era un hombre que se dedicaba con firmeza a cualquier cosa que se le presentara; nunca pensaba en términos de éxito o fracaso individual. Una vez me leyó una frase de Le Roy Ladurie, el historiador francés, por acá debe andar, dijo Tardewski y se levantó y fue hasta el mueble que estaba al fondo de la pieza. De un cajón sacó un cuaderno negro con tapas de hule y volvió a cruzar el cuarto mientras lo hojeaba. Después se puso un par de lentes redondos, sin montura, y empezó a leer.

La capacidad de pensar la realización de su vida personal en términos históricos, lee Tardewski la frase de Le Roy Ladurie anotada en su cuaderno de citas, fue para los hombres que participaron en la Revolución Francesa tan natural, como puede ser natural para nuestros contemporáneos, cuando llegan a los cuarenta años, la meditación acerca de su propia vida como frustración de las ambiciones de su juventud. Veía condensada en esa frase, dijo, mientras se quitaba los anteojos y volvía a guardar el cuaderno en el cajón, lo que Marcelo llamaba, no sin ironía, la mirada histórica. Él se reía de mí y me decía que esa teoría sobre el hombre fracasado como encarnación moderna del filósofo no era más que una racionalización.

Un hombre solo siempre fracasa, decía Maggi, dijo Tardewski. Lo único que interesa, decía, es preguntar para qué sirve o al servicio de qué está ese fracaso individual. Claro que usted no puede entender una pregunta planteada en términos de utilidad histórica, decía. Conoce mal la historia, me decía el Profesor, me dice Tardewski, perdone que se lo diga. Se ha dejado arrastrar por su propia utopía personal.

Esa lucidez que usted busca en la soledad, en el fracaso, en el corte con cualquier lazo social, es una falsa versión privada de la utopía de Robinson Crusoe. No hay lucidez ahí, decía el Profesor; no hay otra manera de ser lúcido que pensar desde la historia. Para el Profesor estaba claro que sólo la historia hacía posible esa ostranenie de la que hablábamos hace un rato.

¿Cómo podríamos soportar el presente, el horror del presente, me dijo la última noche el Profesor, si no supiéramos que se trata de un presente histórico? Quiero decir, me dijo esa noche, porque vemos cómo va a ser y en qué se va convertir podemos soportar el presente. Esa fue siempre lo que podríamos llamar su línea de pensamiento.

Éramos antagónicos y estábamos unidos. Yo, el escéptico, el hombre que vive fuera de la historia; él, un hombre de principios, que solamente puede pensar desde la historia. La unidad de los contrarios. Fue por eso, dijo Tardewski, que lo había elegido a Maggi para contarle lo que había comprendido aquel domingo en la pieza de su Hotel en la calle Tres Sargentos. Desposeído y solo en medio de ese desastre, le contaba yo al Profesor, vi de pronto el sentido de lo que me había pasado. Sentado en la cama, afuera llovía, yo me puse a pensar, le digo al Profesor. Todo se presentó frente a mí con extrema claridad.

¿Qué me había llevado hasta ahí? Me encontraba en ese estado de absoluta desposesión, exiliado, con mi patria borrada del mapa, sin dinero, sin lengua propia, sin futuro, sin amigos, sin ropa que ponerme al otro día, y bien ¿por qué? Bastó que moviera un poco la cabeza y viera lo que tenía al lado (un ejemplar del diario La Prensa) para comprender. Ahí estaba el asunto, le conté al Profesor. Porque en ese diario había un artículo escrito por mí, que yo no podía leer, escrito por un polaco llamado Tardowski donde yo había querido dejar asentada una tesis, grabada, como quien dice, la propiedad de un descubrimiento. Arrastraba en eso uno de mis últimos lastres, esto es, el viejo lastre de mi formación académica. Porque en realidad yo había escrito ese artículo para fijar mi prioridad sobre esa idea o descubrimiento que había realizado. Es decir que si se daba el caso hipotético que se le ocurriera a otro la misma idea yo podía acreditar que me había anticipado, con lo cual la idea del otro quedaba convertida en mi idea, es decir, en una idea mía repetida después por el otro. El robo, como usted se da cuenta, vino por otro lado. Para defenderme de un futuro ladrón, etc. ¿Qué había hecho yo en ese artículo?

Anticipar que pensaba escribir un libro fundado en ese descubrimiento personal. Anotaba la hipótesis central; señalaba que los acontecimientos europeos y mi forzado exilio impedían, por el momento, concluir las investigaciones, completar el material documental, etc. pero que de todos modos la idea estaba ahí y era mía. Era ridículo, bien pensado. Publicar en La Prensa, en plena guerra mundial, un artículo traducido del inglés para asegurarme así la propiedad intelectual de un futuro libro y recibir como respuesta un robo real. ¿No era una lección? Yo había actuado como un académico ridículo. Un académico sin academia; un universitario sin Universidad; un polaco sin Polonia; un escritor sin lenguaje. Pero es difícil desterrar el instinto de propiedad. Hay pocas ideas en las Universidades (hay pocas ideas en todos lados, Wittgenstein tuvo dos en toda su vida) pero todos creen que eso que piensan es una idea. Ideas pocas, hipótesis originales escasísimas, oro fino; el robo es el fantasma que recorre las universiones europeas (y no sólo europeas). Ahora bien, para decirlo de una vez; esa idea, ese descubrimiento que me había costado (en todo sentido) tan caro: ¿era mía?

No era mío dado que lo había encontrado por azar, gracias al cruce casual de dos hechos o acontecimientos. Todo en realidad había dependido de un error en el fichero de la biblioteca del British Museum. Usted y yo, Tardewski, me decía el Profesor, nos cruzamos, en sentido figurado, en el British Museum. Usted viene del British Museum y yo voy hacia el British Museum. Entendí bien lo que quería decirme, me dice Tardewski. Yo venía de ahí, de una lectura, obra del azar, que me arrancó de la filosofía y de Cambridge y me llevó a Varsovia y de ahí a Marsella y de ahí a una pieza en el Hotel Tres Sargentos y de ahí acá, Concordia, Entre Ríos.

El Profesor por su parte se interesaba cada vez más en el filósofo que pasó años trabajando en una sala de la biblioteca del British Museum. Él iba hacia ahí. Yo venía de ahí. Un cruce metafórico. Para entenderlo un poco mejor tal vez convenga, dijo Tardewski, explicar qué quiere decir que yo venía del British Museum o en qué sentido venía de ahí o, si usted prefiere, qué fue lo que descubrí esa tarde de 1938.